日本の茶文化は、いま世界市場で大きな転換期を迎えています。

世界的な抹茶ブームの広がりとともに、本物の日本茶が直面する課題も見えてきました。

本記事では、日本茶の危機の背景をひもときながら、

世界市場で生き残り、未来へとつなぐための道筋について考えていきます。

はじめに

日本茶業界はいま、国内外から同時に大きな転機を迎えています。

国内では生産量の減少、産地間競争、消費者離れといった課題が山積する一方で、

海外ではすでに日本式の抹茶生産が広がり、食品用原料として日本へ逆輸入される現象が始まっています。

かつて世界に広めた抹茶文化。

しかしいま、この流れをコントロールできなければ、

日本は「抹茶文化の源流」でありながら、「抹茶を輸入する国」になり、

やがて世界市場から主導権を失う危険性すら現実味を帯びています。

このような危機感を胸に、

私たちは「何を守り、何を変えるべきか」本気で考えなければなりません。

今回は、昨年の「今村芳翠園」や「お茶の玉宗園」の企業倒産記事から始まった私自身の学びを通じて、

これからの日本茶業界が進むべき道を探っていきたいと思います。

スターバックスが変えた世界の抹茶イメージ

かつて抹茶は、日本国内で主に茶道の世界に根付いた、格式高い飲み物でした。

ごく一部の人だけが、静かな茶室で、厳粛な所作とともに味わうもの──

それが、かつての抹茶に対する一般的なイメージでした。

ところが、世界の抹茶のイメージを一変させた存在がありました。

それが、スターバックスです。

スターバックスが抹茶を世界に広めた歴史は、実は日本から始まりました。

スターバックスジャパンが開発したオリジナル商品「抹茶ラテ」が日本でヒットし、

その成功を受けて、アメリカ本社がこのコンセプトを採用。

そこから世界中に「Matcha Latte」が広がるきっかけとなったのです。

つまり、抹茶ラテ文化の”種”を蒔いたのは日本でした。

しかし、その後のグローバル展開では、スターバックスという巨大資本によって、

世界中に「抹茶=甘いグリーンドリンク」というイメージが急速に定着していきました。

この影響は計り知れません。

現在、欧米やアジア圏では、抹茶という言葉を聞いてまず思い浮かべるのは、

静かな茶室の光景ではなく、カフェで気軽に楽しむ抹茶ラテや抹茶スイーツです。

日本国内でさえも、若い世代にとっては「抹茶=甘いラテ」のイメージが主流になりつつあります。

そしてもう一つ、見逃してはならない動きがあります。

スターバックスは単にメニューを広げただけでなく、

自社で安定的に供給できる抹茶原料の調達体制を、着実に整え始めているという事実です。

もしスターバックスが、抹茶原料の生産・加工・供給に本格参入すれば──

世界の抹茶市場そのものが、スターバックス流のルールで再編成される可能性が出てきます。

そしてその時、日本茶業界は、かつて自ら育んできた文化を、外資によって取り込まれる未来に直面するかもしれません。

抹茶ブームを生み出したのもスターバックス。

そして、もし本格的に市場支配を始めたら──

その影響力を甘く見た日本茶業界は、大きな代償を払うことになるかもしれないのです。

だからこそ、私たちはいま、ただ感謝するだけではいけません。

「抹茶文化の本質」を世界に正しく伝えるために、日本茶業界自身が、

自らブランドを築き、守る覚悟を持たなければならないと、私は強く思います。

日本茶生産者団体が、今、捨てるべきものとは?

日本茶業界はいま、冷静に現実を直視しなければなりません。

国内では「静岡か、鹿児島か」といった産地間競争が続き、

一方で、海外ではすでに抹茶生産が本格化しています。

しかも、その抹茶は、日本の食品市場向けに輸出され、

私たち日本人自身が「輸入品の抹茶」を日々消費しているのが現実です。

たとえば、コンビニスイーツに代表される、安価な抹茶スイーツやドリンク。

これらの多くは、すでに中国産やベトナム産の輸入抹茶に置き換わっています。

しかも、その輸入抹茶は、抹茶100%ではなく、色を鮮やかにするためにクロレラなどを混ぜた“調整抹茶”が主流です。

私たちは、それを「季節限定スイーツ」として楽しみながら、

いつの間にか「本物ではない抹茶文化」を受け入れつつある──

そんな現実に、もっと敏感であるべきではないでしょうか。

もはや、日本は抹茶の“生産国”であると同時に、

“輸入国”にもなりつつある。

この厳しい事実に、まず向き合う必要があります。

それでもなお、茶業界の多くは、

「どこの産地が生産量日本一か」

「自分たちの伝統が一番か」

そんな内向きの争いを続けています。

しかし、世界市場から見れば、

静岡も鹿児島も宇治も、すべてまとめて「Japanese Tea」でしかありません。

産地間の小さな争いは、外から見れば、自己満足にしか映らないのです。

いま、私たちが本当に捨てなければならないのは、

**「産地プライドだけにしがみつく意識」**です。

- 守るべきは、自分たちの小さな名声ではない。

- 守るべきは、「日本茶」という文化そのものです。

世界では、

- 有機認証

- サステナブル認証

これらがすでに流通に不可欠なスタンダードになりつつあります。

日本でも、鹿児島県や静岡県の一部生産者が、有機認証の取得や輸出向け生産に取り組み始めています。

さらに、サステナブル認証(環境・労働・社会に配慮した生産活動を認証する制度)にも挑戦する動きが一部で始まっています。

こうした努力は確かに存在していますが、業界全体で見ると、まだ世界市場の変化に十分に追いついているとは言えません。

しかも、有機認証やサステナブル認証を取得するためには、

これまで長年受け継がれてきた農法や肥培管理、農薬防除体系の一部を捨て、

新たな国際基準に適応する努力が不可欠です。

それは単なる「手法の変更」ではありません。

農薬や肥料を変えるということは、

「本当に収穫できるのか」「品質を保てるのか」という、

農家にとって命がけの賭けに他なりません。

場合によっては、一度の失敗で収穫量が激減し、

年間収入が半分以下になるリスクすら背負うことになります。

それでも──伝統を守り抜くためにも、

命がけの覚悟を持って「変わる勇気」が今、強く求められているのです。

──私たちは、今こそ「捨てるべきもの」と真剣に向き合う時を迎えているのです。

【生き残るために必要な2つの戦略】

日本茶業界が、これからも世界の中で生き残るためには、

過去の延長線上にはない、新しい挑戦が求められます。

生産者だけでなく、加工業者も、流通業者も、ブランドを育てる人も、

そして、消費者自身も。

日本茶に関わるすべての人が、

同じ未来を見つめて動き出す必要があるのです。

ここでは、私たちが手を携えて歩むべき2つの戦略を提案します。

まず伝えなければならないこと──本物と粗悪品の違い

いま、世界では「MATCHA」と名乗る製品が急速に広がっています。

しかし、そのすべてが本物の抹茶であるとは限りません。

- 茶葉を粉砕しただけのもの

- 風味や香りが本来の抹茶とはかけ離れているもの

こうした“抹茶もどき”が、世界中に流通しているのが現実です。

本物の抹茶が、粗悪品に駆逐されてしまうかもしれない──

そんな深刻な危機に、私たちは今、直面しています。

戦略① Authentic Matcha を世界標準に押し上げる

この状況を打開するために、

私たちはここに新しい概念を打ち立てます。

それが、**”Authentic Matcha(オーセンティック抹茶)”**です。

オーセンティック抹茶とは、

- 伝統に基づく製法で

- 本来の香りと旨味を持ち

- 厳格な品質管理と持続可能な生産背景を備えた抹茶

これだけを指すものと、ここで定義します。

そして、これを単なる言葉だけで終わらせるのではなく、

世界標準として定着させること。

有機認証、サステナブル認証、

そして何より日本の誇る製茶文化を支えに、

Authentic Matcha を世界中に広める取り組みを、

私たちは今すぐ始めなければなりません。

ここに、生き残りの第一歩があります。

戦略② 海外向けサプライチェーンの整備──育て、運び、届ける

次に、

どれだけ素晴らしい抹茶を作り、定義を明確にしたとしても、

世界中に届ける仕組みがなければ意味がありません。

生産・加工・流通・販売。

このすべてを見据えた、海外向けサプライチェーンの整備が急務です。

生産者単独では限界があります。

だからこそ、海外展開の実績を持つ企業が中心となり、

中小の生産者や加工業者も巻き込んでいく必要があります。

- 輸出先の多様化

- 現地マーケットへのローカライズ

- サステナブルな物流体制の構築

これらを一歩ずつ整備していくことで、

日本茶は再び世界市場で確固たる地位を築くことができるのです。

【オールジャパン体制への提言】

日本の未来にとって、なぜ日本茶なのか

いま、日本の外貨産業は大きな転換期を迎えています。

かつて圧倒的な存在感を誇った自動車、電機、半導体。

これらの産業も、世界の競争環境の中で地位を揺るがされつつあります。

新たな外貨を生み出せる産業を、

日本は本気で育てなければならない──

そんな時代に入っています。

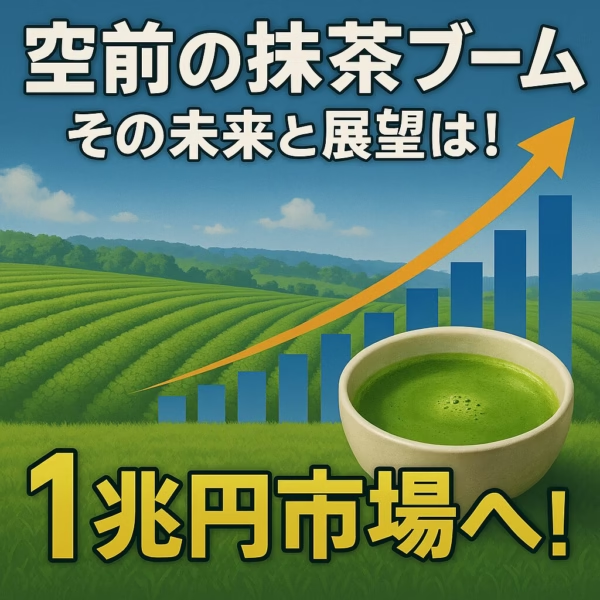

その中で、いま静かに注目されているのが、

**「抹茶」**です。

抹茶は、

- ヘルスコンシャスなライフスタイルに合致し

- 世界的なブームを背景に需要が拡大し続け

- 将来的には一兆円規模の市場に成長すると見込まれています。

これは単なる一過性のブームではありません。

本物の抹茶が持つ価値が、世界で本格的に認められ始めたのです。

つまり──

**日本茶は、外貨を獲得できる数少ない「希望の産業」**なのです。

だからこそ、いま守らなければなりません。

育て、広げ、世界に誇るブランドに押し上げていかなければなりません。

ここからは、そのために私たちが何をすべきか、

2つの視点で考えていきます。

1. 産地・茶舗主体の連携体制を築く

これまで日本茶業界は、

静岡、鹿児島、宇治といった主要産地ごとに、

独自のブランドを築いてきました。

それは大切な歴史であり、誇りでもあります。

しかし、いま世界市場を相手に戦うためには、

「産地ごとの競争」ではなく、

**「日本茶全体での連携」**が不可欠です。

- 栽培技術や加工技術の情報共有

- 海外市場での共同プロモーション

- 認証基準や品質規格の統一

こうした取り組みを、

産地間、茶舗間で自発的に進めていく必要があります。

それぞれの地域が持つ強みを活かしながら、

一つのチームとして世界と向き合う──これが第一歩となるかと思いますが、いかがでしょうか。

2. 後方支援体制を整備する

産地や茶舗が自発的に連携し、海外市場に挑むためには、

それを支える後方支援体制の整備が欠かせません。

ここで期待されるのが、

農林水産省、経済産業省(METI)、JETROなどの公的機関、

さらには海外展開の実績を持つ民間リーダー企業です。

具体的には、

- 海外認証取得や国際標準への適応に向けた助成金支援

- 世界市場向け広報・ブランディング活動のサポート

- ロジスティクス・マーケット開拓支援

これらを通じて、

プレイヤー主体の取り組みを後押しする役割に徹することが求められます。

特に、海外市場に強い知見を持つ企業(例:伊藤園など)は、

そのノウハウを業界全体に還元していく役割を担うことが期待されます。

【ここから始まる、私たちの新しい物語】

ここまで、日本茶業界が直面する課題と、

私たちに求められる変革の道筋を見つめてきました。

抹茶は、

ただのトレンドでも、過去の遺産でもありません。

これからの日本が、

世界に誇れる数少ない希望の産業です。

──だからこそ、

「伝統」という名のもとに現状に甘んじるのではなく、

時代の変化を受け止めながら、

私たち自身の手で未来を切り拓かなければなりません。

たとえ一歩は小さくてもいい。

たとえ道は険しくてもいい。

志を同じくする人たちと手を取り合い、

新しい日本茶の物語を、ここから紡いでいきたいのです。

未来は、待つものではない。

未来は、つくるものだと──。

──さあ、ここから。

日本茶の新しい未来を、共に創りましょう。

【まとめ──ともに、茶の未来を育てていくために】

ここまで、日本茶業界の現状と未来への課題について、お付き合い頂き有難うございました。

世界的な抹茶ブームの裏側では、本物の抹茶文化が危機に直面しています。

生産現場での努力だけでは守りきれない現実が、確実に存在しています。

その中で、産地や茶舗が手を取り合い、

国や民間企業が後方支援に回ることで、未来への道筋が見えてきました。

それでは、私たちにできることは何でしょうか。

特別なことではありません。

茶を楽しみ、茶について語り、茶について知ることです。

一人ひとりが、ほんの小さな関心を持つだけで、

日本茶は未来へと確かに繋がっていきます。

生産者だけでは守りきれない未来を、

消費者である私たち一人ひとりが担うことができるのです。

このブログもまた、

小さなひとしずくではありますが、

未来を育てるための一歩として、これからも歩みを続けていきたいと思っています。

これから、日本茶の未来を、

ともに育てていきましょう。

最後までご覧頂き有難うございました。

今、日本の抹茶は海外で売れてますけど、

海外資本がこのチャンスを見逃すと思えません。

皆さんはどう思われますか?

是非ご意見、ご感想をお聞かせくださいね

もしよかったら、また読みに来てくださいね

👉https://www.makoto-lifecare.com/

コメント