世界中で今、「MATCHA(抹茶)」が注目を集めています。

世界中の大都市のカフェのメニューには抹茶ラテが並び、スイーツやスキンケア商品にまでその名が刻まれる。

一見すると、日本茶文化は新たな黄金期を迎えているかのようです。

しかし、その足元では──

老舗の茶舗が相次いで暖簾を下ろし、急須文化は過去のものとなりつつあります。

私たちが長らく親しんできた「日本茶のある暮らし」は、いま大きな岐路に立たされています。

本記事では、世界が魅了される抹茶の現在地を見つめながら、

日本の茶業が抱える課題とその背景にある歴史、そして再生の可能性を探っていきます。

MATCHA(抹茶)が世界を魅了する理由

世界の主要都市でカフェのメニューに「MATCHA LATTE」の文字を見かけない街は、いまや少数派です。

抹茶は、単なる“日本の伝統茶”という枠を超え、健康・美容・クールジャパンといった多面的な価値で評価され、世界中の消費者に受け入れられています。

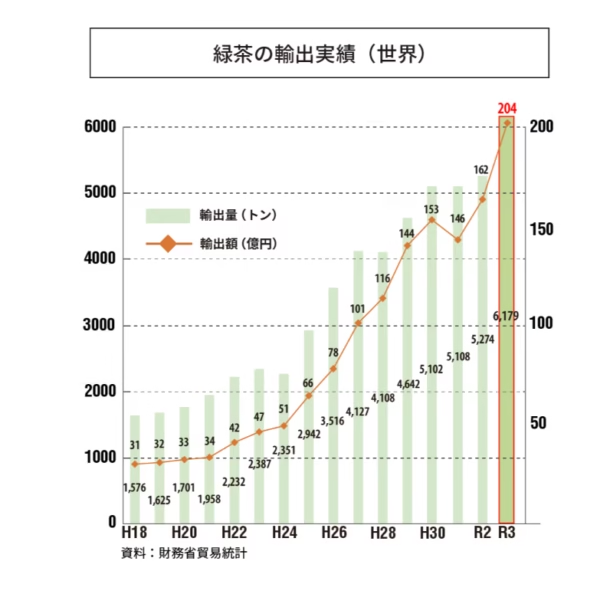

この背景には、「スタバショック」(2000年代後半以降、アメリカを中心とする海外のスターバックス店舗が抹茶ラテを導入し、日本茶の新たな可能性を世界に印象づけた出来事)や「ハーゲンダッツショック」(高級アイスブランドが抹茶フレーバーを商品化し、世界的に人気を博した現象)を契機とした輸出努力だけでなく、スーパーフードとしての成分的評価(カテキン、テアニン)、SNS映えする鮮やかな緑色、そして禅や茶道といった精神性の魅力も存在します。

その魅力の本質は、単なる味覚や健康効果にとどまらず、私たちの心に深く語りかける“文化としての体験”にあります──MATCHAは今や、日常を豊かに彩る“日本発の文化”として、世界の暮らしに根付き始めているのです。

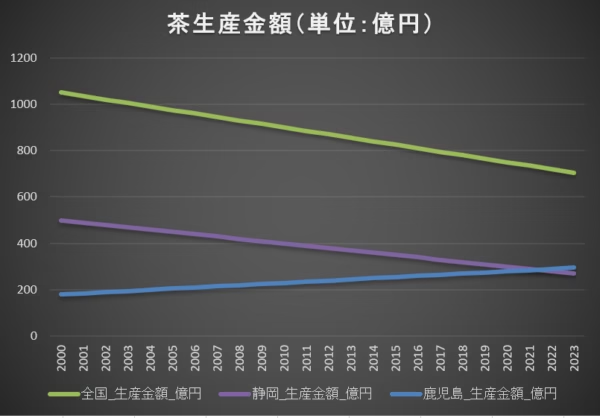

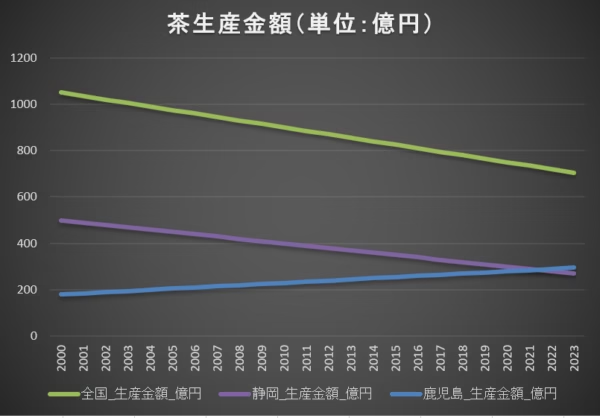

消える茶農家、離れる消費者 ── 日本茶市場“負のスパイラル”

その一方で、日本国内では、MATCHAブームとは裏腹に、日本茶の消費量が年々減少しています。

特に急須で淹れるお茶の需要は冠婚葬祭での使用が減り、高級な煎茶の有力販売ルートであった百貨店が衰退したことで激減しました。加えて、共働き世帯の増加や時短志向のライフスタイルが広がったことで、「急須離れ」を加速させました。家庭から「急須」が消え、ペットボトル茶が主流になりました。

さらに深刻なのは、茶葉の生産現場です。

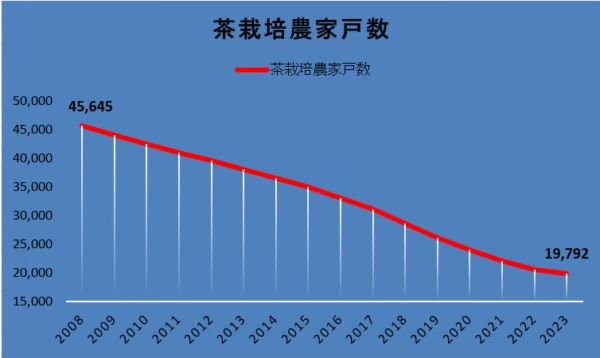

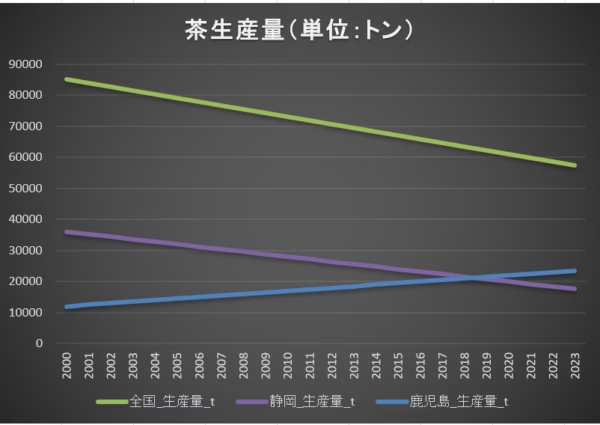

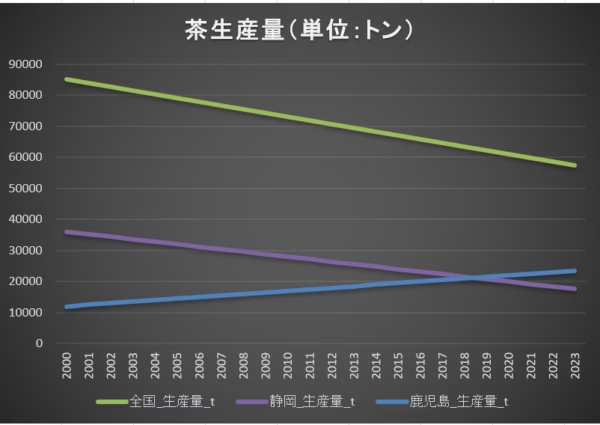

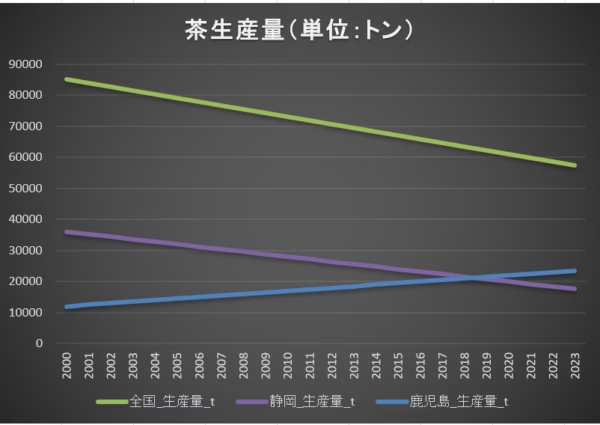

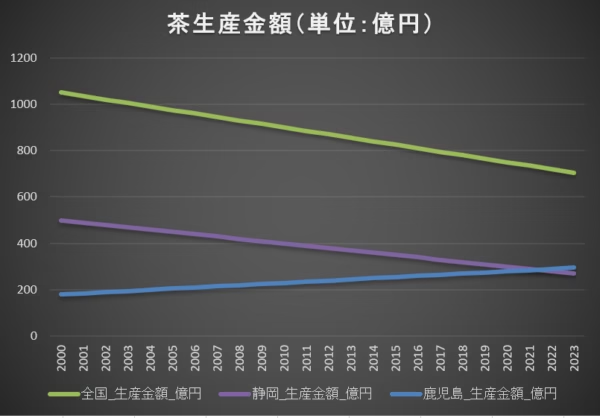

消費量が大きく減った結果、茶葉の単価が下がり、農家の経営は悪化しました。農林水産省の調査によると、平成20年(2008年)には全国に45,645戸あった茶の栽培農家は、令和5年(2023年)には19,792戸にまで減少(農林水産省「作物統計調査」より)。この15年間で約57%の減少という深刻な状況にあり、高齢化や後継者不足に拍車をかけています。

後継者不足により、茶畑そのものの荒廃も目立っています。

消費者が離れ、生産者も減る──。 この「負のスパイラル」こそが、日本茶業界の現実です。

しかし反骨精神丸出しで「日本一奪取、そして世界市場を目指す」という人たちが立ち上がりました。

次の章でその活躍についてご紹介します。

引用元:農林水産省「作物統計調査」

生産の最前線での再生戦略 「抹茶シフト」と「品種改良」

MATCHAブームを追い風に、鹿児島県などの産地では“抹茶向け”の茶葉生産に活路を見出す動きが進んでいます。

特に注目すべきは、「てん茶(抹茶の原料)」へのシフトです。煎茶に比べて3倍近い単価で取引されることもある抹茶原料ですが、実際には専用の覆い栽培・蒸熱・乾燥・貯蔵などコストが高く、収益率で見れば煎茶と極端な差が出るわけではありません。

それでも、世界的な需要の伸びと“日本発の高付加価値商品”としてのブランディング力により、抹茶生産は自治体や農協の支援を受けながら新たな柱になりつつあります。

一方で、希少な煎茶品種によるブランド強化にも余念がありません。たとえば鹿児島県では、「さえみどり」や「つゆひかり」などの品種が普及し始めています。これらは気候変動にも強く、うま味・色味の点でも高評価を受けており、煎茶ブランドの差別化戦略として位置づけられています。

このように、“抹茶で世界を”“煎茶で国内を”という、二本柱で展開する鹿児島の戦略は、極めて合理的で抜け目のない取り組みといえるでしょう。

現場ではただ滅びるのを待つだけではない、生き残るための挑戦が、確実に始まっています。

引用元:農林水産省「作物統計調査」、静岡県「静岡県茶業の現状」、鹿児島県茶業会議所「茶生産の推移」

老舗茶舗の再生戦略 「抹茶文化」という「体験」を届ける

1790年創業の老舗茶舗 福寿園が展開する「山城館」はまさに「お茶のテーマパーク」です。茶店だけではなく、茶葉農家や茶問屋まで昔の街並みが再現されており、将来的には敷地内に実際にお茶の木を植えてお客さんが茶摘み体験できる施設が2025年3月より順次オープンされ注目を集めています。

また他の茶舗でも観光客や若年層との接点を意識した空間設計、そしてスイーツやカフェメニューとの融合によって、「体験を通して茶の魅力に触れてもらう」ための工夫が各地で進められています。

森半の「森半本店 茶房」はその先駆者で地元の観光マップにも大きく掲載されています。

抹茶スイーツや点てたての抹茶を通じて、和文化としてのお茶の魅力をわかりやすく伝える役割を担っています。

こうした努力が評価される一方で、老舗といえども茶舗の多くは中小企業です。

名声や歴史だけでは経営を維持できず、苦境に立たされる例も少なくありません。

彼らは営利を目的とする民間企業でありながらも、巨額の設備投資を重ね、文化を体験として提供し続けています。

そのことを私たちは忘れず、彼らの活動に敬意をもって接するべきなのかもしれません。

「茶のある時間を人々に届ける」──

その責任を引き受け、いまもなお伝統を守り抜こうとしているのが、老舗茶舗の存在です。

私は、彼らが担う その大きな役割の先に、確かな希望の芽が生まれていると信じています。

引用元:福寿園山城館公式ホームページ

引用元:共栄製茶公式ホームページ

世界から愛される“お茶の文化”──禅と経営に通じる抹茶の精神

抹茶の価値は、「飲む」ことにとどまりません。

そこに込められた所作や精神性こそが、世界に誇る“日本文化”の神髄です。

Appleの創業者スティーブ・ジョブズや、松下電器の創業者・松下幸之助が、禅や茶道に傾倒していたことはよく知られています。

不要を削ぎ落とした“引き算の美学”は、創造性や集中力を高める要素として、ビジネスの現場でも注目を集めています。

このように、「抹茶文化」は触れた者の「心のあり方」や「美意識」にまで影響を与える、深い思想的背景を持っています。

もしかするとMATCHAを通して、私たちが世界にそして国内に届けているのは、単なる嗜好品ではなく「どう生きるか」という静かな問いかけなのかも知れないですね。

今、そんな問いに導かれながら、少しずつですが“再生の兆し”も見え始めているのです。

現在開催中の大阪万博と並行して京都府全域では「きょうとまるごとお茶の博覧会」と銘打って「二条城でのオープニングお茶会」を皮切りに「茶摘み体験」や「茶菓子づくり体験」、「茶器づくり体験」など日本人も対象に「抹茶文化」の伝承に自治体や表千家などの家元、茶葉農家や菓子職人、そして陶芸家までもが一丸となって邁進されているところです。

こういった「イベント」や皆さんの地元の公民館などで開催されている「茶道教室」などで、ご興味があれば「抹茶文化」を体験してみてはいかがですか?

間違いなく歓迎されると思いますし、皆さんの中で何かが動き出すかも知れませんよ。

おわりに:お茶とともにある未来へ

抹茶は、いまや世界と日本文化をつなぐ架け橋となっています。

その一杯は、時代や国境を越えて、人々の心に静かに語りかけています。

急須を手にする人が少なくなった今でも、それでも「お茶を届けたい」と願い、行動を続ける人たちがいます。

その姿には、茶文化がこれからも息づいていく希望が、たしかに宿っているのではないでしょうか。

いまの時代だからこそ、私たちにできることがあります。

それは、一杯のお茶をもう一度、暮らしの中に取り戻すことです。

皆さんの目の前に、急須から注がれる一杯がある──

その光景こそが、日本茶業界がめざす“再生の姿”だと、私は信じています。

最後までご覧頂き有難うございました

皆さんのご感想、是非お聞かせくださいね

良かったらまた見に来てくださいね

👉https://www.makoto-lifecare.com/

To revive tea is to remember how quietly it once connected us.

お茶を甦らせることは、かつてどれほど静かに私たちをつないでいたかを思い出すことです。

-

まとめ記事 日本茶業界の「厳しい現状」、そして「将来への挑戦」

-

創立105年 株式会社お茶の玉宗園(ぎょくそうえん)倒産

-

宇治茶の老舗(福寿園、伊藤久右衛門、一保堂茶舗…) 茶文化の未来への取り組み

-

日本の茶葉農家の厳しい現状と将来 - 離農者の急増と抹茶不足

-

京都・宇治茶の老舗で味わう抹茶スイーツ── “ほんもの”10選!

-

大阪・阪急うめだ本店「森半 tea square」宇治抹茶ラテ - 人生初の食レポです

-

お薦めの書籍レビューです: 「お茶」を学ぶ人だけが知っている「凛とした人」になる和の教養手帖 竹田理絵 著

-

お薦めの書籍レビューです:「お茶」を学ぶ人だけが知っている凛として美しい内面の磨き方 竹田理絵 著

-

世界へ羽ばたく鹿児島茶、今まさに新たなステージへ

-

空前の抹茶ブーム その未来と将来への展望は

-

きょうとまるごとお茶の博覧会 – 京都の茶文化を堪能する旅へ

コメント